オフィスの新設やレイアウト変更を行う際、見落としがちなのが「消防法」への対応です。見た目や利便性を優先して設計を進めた結果、消防署からの改善指示が入るケースも少なくありません。特に、オフィスの移転、内装工事、間仕切りの変更といった場面では、消防法上の届出義務や設置基準が関係します。

本記事では、オフィス設計や運用に関わる担当者が押さえておきたい消防法の基本に加え、必要な書類、レイアウトの注意点、防火管理体制まで、実務のポイントを解説します。

※ この記事の内容は、2025年9月時点の法令情報に基づいています。消防法をはじめとする関連法令は改正される場合がありますので、実際の計画や工事にあたっては、必ず所轄の消防署や専門家にご確認いただきますようお願いいたします。

消防法の基礎知識とオフィス設計で押さえるべきポイント

オフィス設計や移転計画では、消防法を正しく理解し、安全性を確保することが不可欠です。ここでは、消防法の基礎知識とともに、オフィス設計における具体的な注意点、さらには建築基準法や労働安全衛生法との関係についても解説します。

■消防法とは

消防法は、火災の発生を防ぎ、被害を最小限に抑えるために制定された法律です。この法律では、建物の構造や管理体制に関する基準が定められており、消火設備・避難設備・警報設備の設置が義務づけられています。また、消防法施行令においては、対象となる建物や消防用設備の詳細な技術基準が示されています。

■オフィス設計における消防法の重要性

火を直接扱うことの少ないオフィスですが、火災のリスクがなくなったわけではありません。OA機器やサーバー周りの電気火災はもちろんのこと、給湯室の火気や暖房器具、喫煙所の管理不備など、オフィスには様々な火災リスクが潜んでいます。そのような火災リスクに備えるための火災報知器やスプリンクラー等の消防設備が、内装工事やレイアウト変更によって、その機能を妨げられてしまうケースや、パーテーションの設置で感知器の検知範囲が外れたり、スプリンクラーの散水が遮られたりする例です。こうした意図せぬ不備は消防署からの改善指示に直結するため、計画の初期段階で専門家や所轄の消防署に確認することが、トラブルを未然に防ぐ上で極めて重要です。

さらに、消防法が重視するのは物理的な設備だけではありません。万一の際に従業員の命を守るための、明確な避難経路の確保や定期的な訓練の実施も不可欠です。消防法を遵守することは、最終的に企業の最も重要な資産である「人」を守るための最善の取り組みと言えるでしょう。

■建築基準法や労働安全衛生法との関係

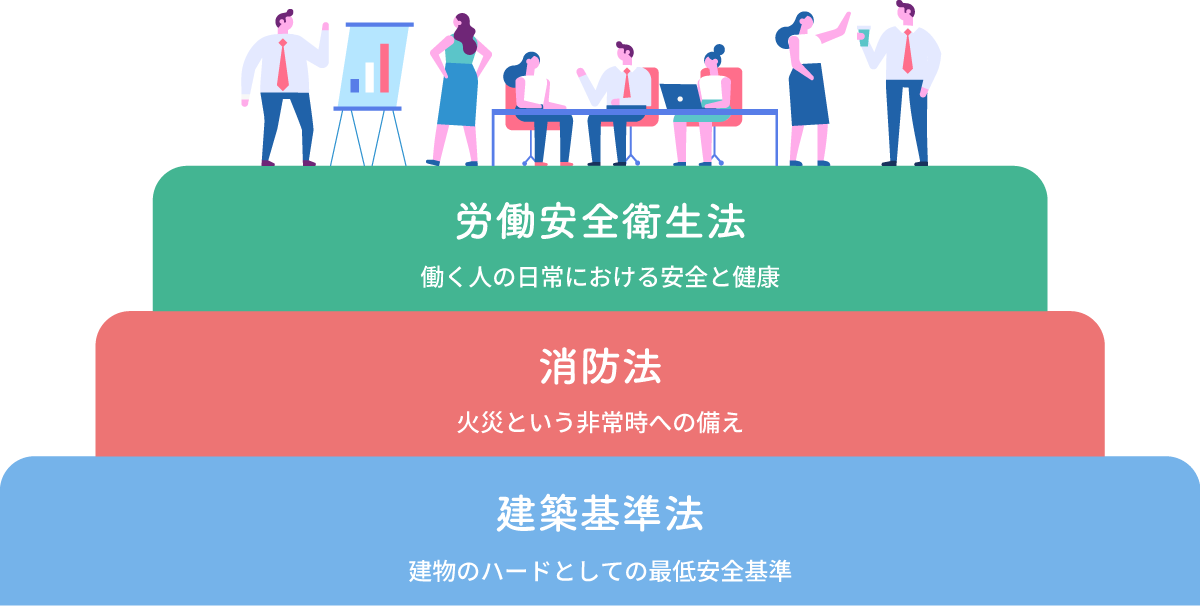

消防法は、火災に備えるための法律です。オフィスの設計には、これに加えて建築基準法や労働安全衛生法も深く関わります。建築基準法は、建物の構造や避難のしやすさを重視し、廊下や階段の幅、出入口の配置といった項目を定めています。一方、労働安全衛生法は、労働者の健康や作業環境の快適性を確保することを目的としており、換気、照明、空間の広さなどが対象です。

これらの法律は目的も管轄も異なりますが、設計やレイアウトを検討する際には互いに影響し合うため、総合的に考慮する必要があります。この3つの法律の関係性は、建物の構造に例えると分かりやすいでしょう。

土台建築基準法

まず土台となるのが建築基準法です。建物の安全な構造、燃えにくさ、避難のしやすさといった、文字通り「土台」となる最低限の基準を定めているのが、建築基準法です。

中間層消防法

次に、建築基準法という安全な器の上で、万が一の火災に備えるのが消防法です。火災が起きても被害を最小限に抑えるためのルールや設備について定めています。

最上層労働安全衛生法

そして最上層が、その安全な建物と設備の中で、労働者が日々健康かつ安全に働けるための環境を定める労働安全衛生法です。

避難・防火・作業環境という観点を総合的に捉えることで、機能性と安全性を備えた職場環境が実現します。そして、この理想的な環境をオフィス設計に落とし込むには、関係部署や管理会社、設計者といった関係者との連携が不可欠です。

消防署への届出が必要なタイミング

オフィス移転やレイアウト変更をスムーズに進める鍵は、消防署への届出タイミングをあらかじめ計画に組み込んでおくことです。ここでは、特に重要となる5つの届出をご紹介します。いつ、何をすべきかを事前に把握しておくことで、工事業者やビル管理者とのやり取りがスムーズになり、計画全体のスケジュールへの影響を最小限に抑えられます。

1.防火対象物工事等計画届出書

パーテーションの設置や内装材の変更といった工事で必要になる届出です。建築確認が不要な小規模な工事でも対象となるため注意しましょう。特に天井まで達する壁を設ける際は、避難経路の確保や火災感知器の作動範囲に影響がないか、事前に工事業者や消防署へ確認することが重要です。

執務スペースに、天井まで届く固定式のパーテーションを立てて会議室を新設する、といった内装工事を行う場合。

2.防火対象物使用開始届出書

オフィスの新規開設やフロア拡張など、事務所を新たに使用する際に提出します。原則として、使用開始の7日前までに届け出る必要があります。届出漏れがないよう、早めに準備を進めておくことが大切です。

事業拡大に伴い、現在入居しているビルの別のフロアや、隣の空き区画などを借り増しして、オフィスを拡張する場合。

3.消防用設備等設置届出書

消火器や自動火災報知設備などを新たに設置または変更する場合に必要です。下記シーンのような内装工事に伴う軽微な調整も含まれるため、工事前に消防設備業者や管理会社と内容を確認しておくとスムーズです。

新たに会議室を作ったことで、消防法で定められた「歩行距離20m以内」のルールを満たすため、室内に消火器を一本増設する場合。

4.火を使用する設備等の設置届出書

ガスコンロや暖房機など火気を使用する設備を導入する際に提出します。給湯室や喫煙室の新設が対象となる場合もあるため、該当の有無については事前に消防署へ確認しておくと確実です。

従業員満足度向上のため、リフレッシュルームを改装し、簡単な調理ができるようガスコンロを備えたキッチン(給湯室)を新設する場合。

5.防火管理者選任届出書

自社オフィスの従業員や来訪者などを合わせた収容人員が50人以上になると、防火管理者の選任と届出が必要です。有資格者の中から選任し、消防署へ届け出ましょう。また、選任していた担当者が退職・異動した場合も解任・選任の届出が再度必要です。

設立当初は30名だった従業員が、事業成長により50名を超えたため、社内で初めて防火管理者を選任する場合。

レイアウト変更時に注意したい消防法の視点

オフィスの区画や通路を変更する際は、消防法や建築基準法に沿った構造かどうかを事前に確認します。特に、避難経路や消防設備に影響する場合は、指導を受けるおそれがあるため注意が必要です。

■通路・廊下の幅の確保

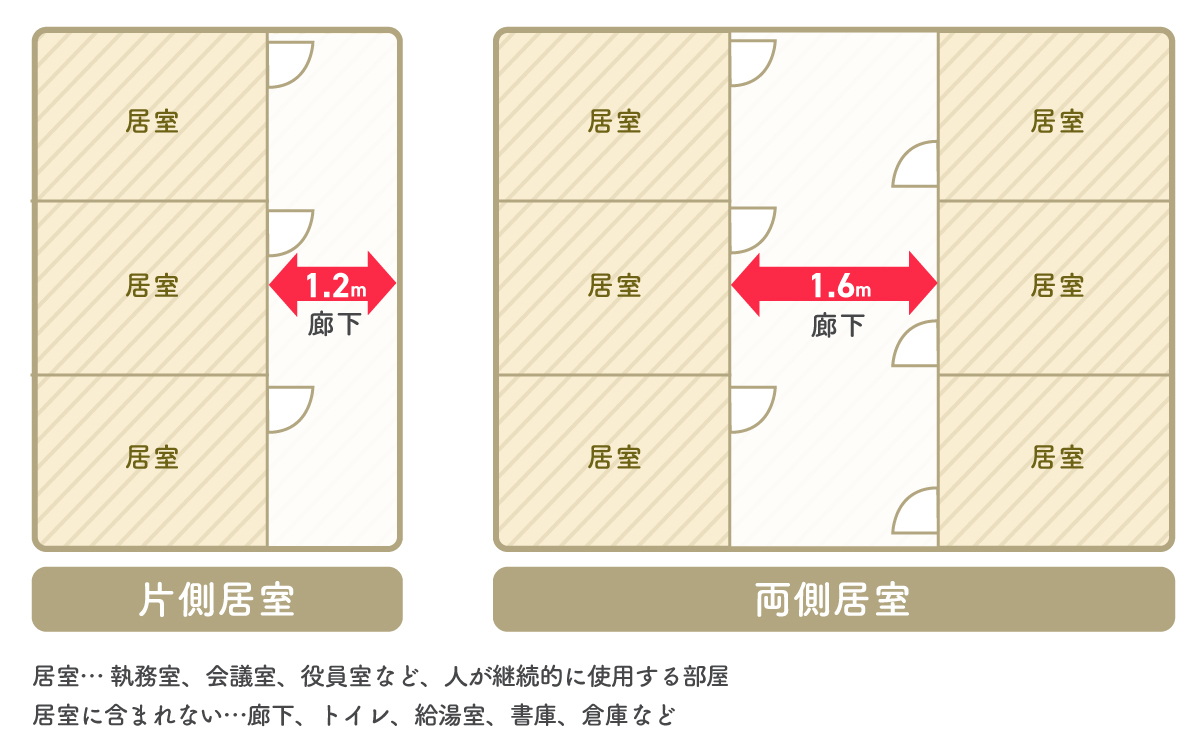

安全な避難経路の確保は消防法の基本ですが、その根幹となる「通路・廊下の幅」の最低基準は「建築基準法」で定められています。両者は一体で考えるべき、レイアウト変更時に見落とされやすい重要ポイントです。

建築基準法では、廊下の片側に執務室や会議室など、人が日常的に使用する部屋がある場合は幅1.2m以上、両側にある場合は1.6m以上の確保が必要です。これらは避難時の移動や消火活動の支障を避けるための最低限の基準です。オフィス内は、柱の出っ張りやロッカーの配置など、一部だけ通路幅が狭くなっている箇所にも注意を払いましょう。

避難階段や非常口への動線に物品を置かないことが大前提です。段ボールや観葉植物の放置も指導の対象になるため、通路周辺は日常的な確認が不可欠です。

■パーテーションや個室ブースの取り扱い

パーテーションや個室ブースの設置は空間の利便性を高めますが、消防設備に影響する場合があります。設計の際は、天井の感知器、スプリンクラーとの干渉がないかを必ず確認してください。

特に、天井まで届くパーテーションは「壁」として扱われることがあり、感知器やスプリンクラーの範囲を遮る構造であれば、設備を追加したり移設したりする対応が求められる場合があります。

また、個室ブースにおいても、煙や熱が届かない構造の場合、火災時に警報が作動しないおそれがあり、消防法違反とされることがあります。さらに、可動式のブースであっても、密閉されていれば「個室」と見なされるため、同様の注意が必要です。

こうした設備追加の負担を軽減する選択肢として、上部に開口部がある「欄間付きパーテーション」や、消防設備等の設置が不要となる「特例で認められた可動式ブース」の活用が挙げられます。ただし、いずれも有効と認められるには細かい基準が定められており、最終的な判断は常に所轄の消防署に委ねられます。

どのようなタイプを設置する場合でも、計画の初期段階で図面等を提示し、必ず事前に確認をとるようにしましょう。

テナントとビルオーナーの責任範囲

オフィスの新設や移転における消防法対応では、「この消防設備の改修費用は、テナントとビルオーナーのどちらが負担するのか?」といった責任範囲の問題が、思わぬトラブルや追加コストの原因になりがちです。

どこまでがビルオーナーの責任で、どこからがテナントの責任なのか。この境界線を事前に正しく理解しておくことが、円滑な計画進行に繋がります。

テナントの主な責任

入居する専有区画内の安全確保に責任を負います。

- 専有区画内の防火管理体制の構築 防火管理者の選任と届出、消防計画の作成と届出、避難訓練の実施など

- 専有区画内の避難経路の確保 通路幅の確保、避難の妨げになる物品を置かないなど

- 内装工事に伴う対応 パーテーション設置に伴う火災報知器やスプリンクラーの増設・移設、および関連する届出など

ビルオーナーの主な責任

建物全体の安全性維持に責任を負います。

- 建物全体の防火管理

- 共用部(廊下、階段、エレベーターホールなどの消防設備の設置・維持管理など) 自動火災報知設備、スプリンクラー設備、屋内消火栓など

- 建物全体の定期的な消防設備点検と消防署への報告

オフィスの安全を守る継続的な防火管理

オフィスは入居して終わりではなく、日々の安全管理が法的に義務付けられています。ここでは、入居後にテナントとして行うべき「体制づくり」「計画」「実践」の3つのステップに沿って、継続的な防火管理のポイントを解説します。

1. 体制づくり:防火管理者の選任と届出

一定規模(収容人員50人以上)のオフィスでは、防火管理者を定め、防火・防災体制を構築する必要があります。

- 防火管理者とは

- 火災による被害を防ぐための責任者です。消防署が実施する講習を修了した有資格者の中から選任し、「防火管理者選任届出書」を消防署へ提出します。

- 重要な役割

- 防火管理者は、後述する消防計画の作成や避難訓練の実施など、オフィスにおける防火管理業務の中心的な役割を担います。そのため、単に資格を持つだけでなく、現場の状況を把握し、緊急時に指示を出せる立場の人を選ぶことが重要です。

- 資格の更新

- 防火管理者の資格は5年ごとの防火管理講習の受講が義務付けられています。担当者の受講履歴を管理し、期限切れにならないよう注意しましょう。

2. 計画:実状に沿った消防計画の作成

防火管理者を選任したら、その防火管理者が中心となって、具体的な行動計画である「消防計画」を作成し、消防署へ届け出ます。

消防計画には、火気の管理方法、避難経路図、従業員への教育や避難訓練のスケジュールなどを記載します。テンプレートをそのまま使うのではなく、自社のオフィスレイアウトや働き方に合わせて具体的に作成することが大切です。大規模なオフィスでは、災害時の初期消火や避難誘導を担う「自衛消防組織」の編成も計画に含めます。

3. 実践:定期的な消防設備の点検と報告

オフィス内の消防設備が常に正常に機能するよう、法律に基づいた定期点検が義務付けられています。この点検・報告義務は、基本的にはビルオーナーの責任となりますが、テナント側の協力と管理も不可欠です。

テナントの役割

テナントは、自社の専有区画内にある火災報知器やスプリンクラーなどを専門業者が点検する際、立ち入りに協力する必要があります。それに加え、ビル管理会社と連携し、法令で定められた点検と報告が適切に行われているかを確認・管理することも重要な役割です。また、自社で独自に消火器などを設置した場合は、テナント自身の責任において点検・管理を行わなくてはなりません。ビルオーナーの役割

ビル全体の消防設備(共用部・専有部含む)について、専門業者に点検を依頼し、その結果を「消防用設備等点検結果報告書」として所轄の消防署へ提出する義務を負います。報告頻度は、通常のオフィスビルでは3年に1回、不特定多数の人が利用するビルなどでは年1回が基本です。消防法対応を通じた安全な職場環境の実現

消防法の規定は、時に窮屈な制約に感じるかもしれませんが、従業員の安全を守り、企業をリスクから守るための重要な基盤です。

消防法への対応を単なる義務としてこなすのではなく、「積極的に安全な職場を築く活動」と捉え、計画段階から織り込むこと。それが、従業員の安心感と企業の成長を支える、価値ある職場づくりの本質と言えるでしょう。

オフィスづくりには、法令遵守のほかにも検討すべきことが多くあります。従業員の働き方に大きく影響するオフィス選び。賃貸オフィスをお探しの方や、物件選びに関するご相談がある方は、私ども三菱地所リアルエステートサービスにお気軽にお問い合わせください。

▽オフィスをお探しの方

オフィス検索はこちらから

▽お問い合わせ

賃貸オフィスのお問い合わせはこちら